日本人が大切にしている感性は、

年中行事と、季節の伝統料理によって、守られ、

受け継がれてきました。

大和魂も武士道も、和の心も、おもてなしの精神もそうです。

散りゆく桜の潔さは、まさに武士の生き様です。

冬をじっと耐え忍ぶところも、決して派手すぎない咲き方もそう。

だから日本人は桜を愛してやみません。

目には見えない、言葉にもできない感性を、

時間も空間も越えて、受け継いでいくのは、並大抵のことではありません。

けれど、不可能とも思えることを可能にするのが、

日本の年中行事と、それにまつわる伝統料理です。

年中行事では、もうすぐ、端午の節句ですね。

緑まぶしい季節・・・

二十四節気では、で五月五日ごろは、立夏(りっか)にあたり

夏に入ります。

さわやかな風に、鯉のぼりがたなびく、端午の節句。

端午の節句をはじめとする年中行事には、知れば知るほど、

語りつくせないほどの意味があります。

日本人が受け継いできた、神様や大自然への感謝、家族の安泰、

子孫繁栄、平和への祈り、すべてが埋め込まれているのです。

日本の伝統行事、食文化が失われるのは、日本人の感性そのものを

失ってしまう危機です。

だから、ひとつひとつをできるだけ守りたいと、心の底から思っています。

さて、話を戻して、

昨今の端午の節句は、

「男の子の日」というイメージがついていますが

私自身は、そもそも節句(1/7、3/3、5/5、7/7、9/9)というのは、

実際はどんな人にでも当てはまる”運気の変わり目”として

とらえています。

※ちなみに、ある所説では、端午の節句とは、菖蒲(しょうぶ)の節句といわれ、

”女性”が身を祓い清める日でもありました。

本来、端午とは、物事の端、つまり「はじまり」を意味しており、

五月五日ごろは、生まれ変わった気持ちで、新たなスタートを切る、大切な時期なんですよ。

そうした、背景(バックグラウンド)を感じながら、

ぜひ、食べ物を用意し、いただいてみてください。

きっと、口から入って、体内に通る食べ物のパワーが

この運気の変わり目によい働きをしてくれることでしょう。

もちろん、私たちもこの日にちなんだ料理を作らせていただきます。

実は3月ごろから色々と話し合い、料理を作りながら、

決まったのは先週。(笑)

(みなさんの口に入る、運気にかかわる料理ですからね。

しっくりくるまでに時間がかかりました・・。)

ようやく決まった料理とは、、

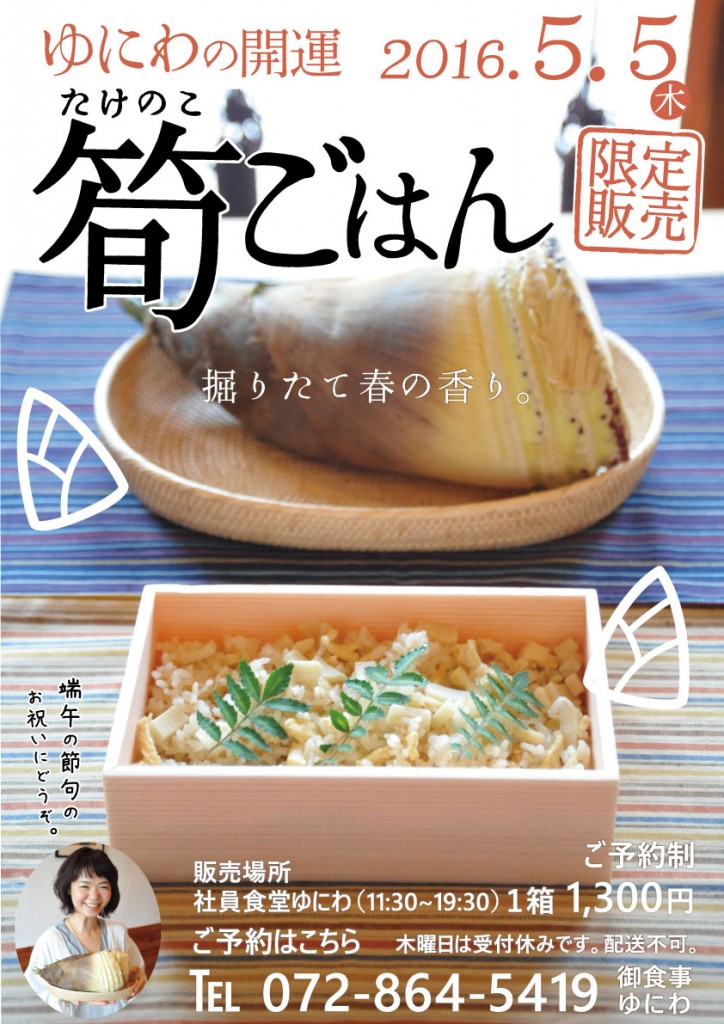

筍ごはんです。

五月五日限定で、販売いたします。

筍は、五月が旬の食べ物。

(地域によっては四月だと思われている方も多いと思います)

筍のように、すくすくとまっすぐ素直に伸びて育つよう、

縁起かつぎとして端午の節句でも筍料理が食べられるようになりました。

************************

もう、2016年の年明けから、はや5か月目と入ります。

この5か月の間にもさまざまなことが起こりました。

いいとはいえない流れをリセットし、新たなはじまりを節句を通して

意識し、行動する。そうすることで、目には見えない世界から動いていくのです。

私たちも、みなさま、いえ、日本中、世界中・・・の「はじまり」が

運気のよき流れ、よきはじまりとなりますよう

祈り、作らせていただきます。

こちら、今回も、直接手渡し販売となっています。

どうぞ、日本人にとって大切なお祭りに参加するお気持ちで

お召し上がりになってください。

くわしくはこちら。ゆにわHP →http://www.uni-wa.com/

年中行事の詳しいお話、私たちが行っている日常の過ごし方について書いているのは、

神様とつながる 開運ごはん です。気になる方はぜひ。

五月五日端午の節句で、始まりを仕切り直す。

コメントを残す